Амебы — одноклеточные организмы, играющие ключевую роль в экосистемах и биологических процессах. В статье представлены фотографии амеб с подписями, которые помогут читателям понять их морфологию, поведение и среду обитания. Эти изображения иллюстрируют разнообразие форм и размеров амеб, подчеркивая их значимость в науке, медицине и экологии. Статья будет полезна студентам, преподавателям и всем интересующимся микробиологией, так как визуальные материалы способствуют лучшему усвоению информации о микроорганизмах.

Подцарство Одноклеточные

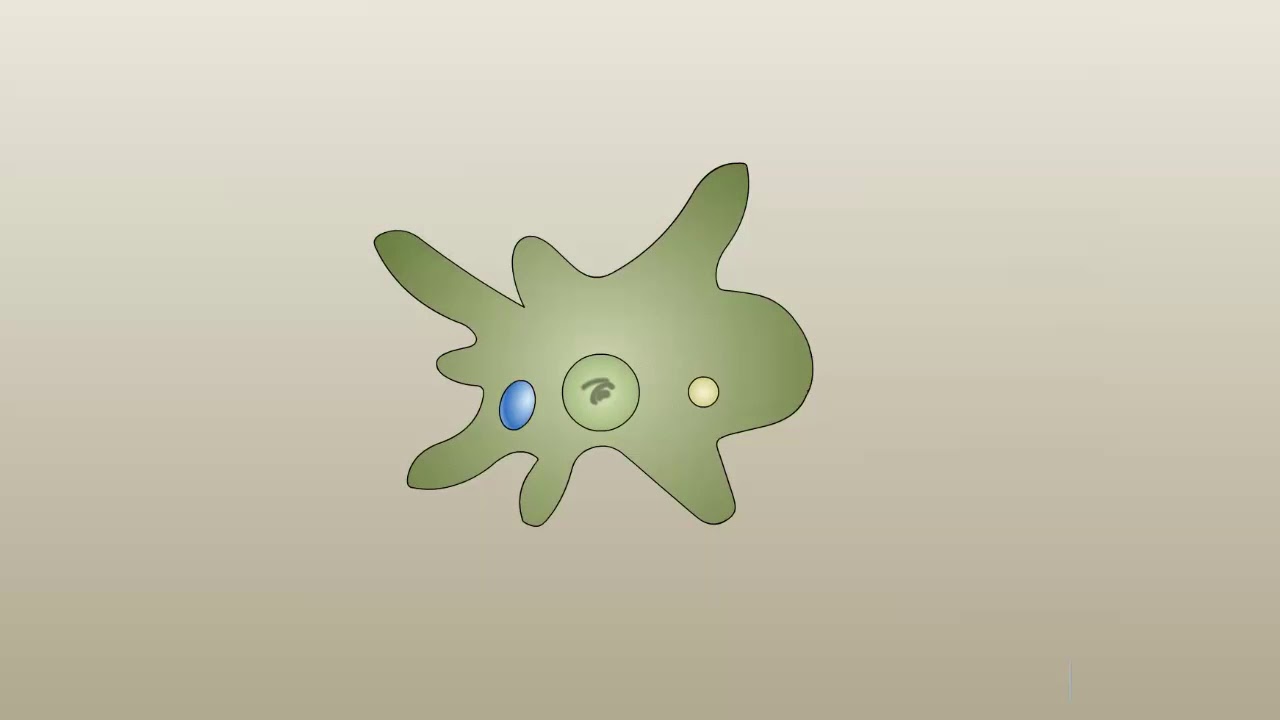

Хотя эта систематическая группа включает в себя самых простых животных, ее видовое разнообразие уже насчитывает 70 различных видов. С одной стороны, это действительно самые элементарные представители животного царства. С другой стороны, они обладают поистине уникальными структурами. Представьте себе: одна, иногда едва заметная, клетка способна выполнять все жизненно важные функции, такие как дыхание, движение и размножение. Амеба протей (на фото показана ее форма под световым микроскопом) является ярким примером подцарства Простейшие. Ее размеры едва достигают 20 микрометров.

Амеба протей: класс простейших животных

Само видовое название этого животного свидетельствует об уровне его организации, поскольку протей означает «простой». Но так ли примитивно это животное? Амеба протей является представителем класса организмов, которые передвигаются при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Подобным образом передвигаются и бесцветные клетки крови, формирующие иммунитет человека. Они называются лейкоциты. Их характерное движение так и называется — амебоидным.

| Название амебы | Описание | Особенности на фото |

|---|---|---|

| Amoeba proteus | Типичная пресноводная амеба, часто используемая в исследованиях. | Неправильная форма, наличие псевдоподий, видимые пищеварительные вакуоли. |

| Entamoeba histolytica | Паразитическая амеба, вызывающая амебиаз у человека. | Меньший размер, часто округлая форма, иногда видны поглощенные эритроциты. |

| Acanthamoeba spp. | Свободноживущая амеба, способная вызывать кератит и энцефалит. | Наличие шиповидных выростов (акантоподий), часто более плотная цитоплазма. |

| Naegleria fowleri | «Пожирающая мозг» амеба, вызывающая первичный амебный менингоэнцефалит. | Быстрое движение, наличие трофозоитной стадии, отсутствие постоянной формы. |

| Chaos carolinense | Одна из крупнейших известных амеб, также известная как Pelomyxa carolinensis. | Очень большой размер, множественные ядра, часто содержит симбиотические бактерии. |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о амебах, которые можно использовать в контексте фотографий с подписями:

-

Морфологическое разнообразие: Амебы могут принимать различные формы благодаря своей способности изменять форму тела. Это связано с наличием псевдоподий — временных выростов, которые помогают им двигаться и захватывать пищу. Подпись к фото: «Амеба в действии: меняя форму, чтобы выжить!»

-

Параметры размеров: Амебы варьируются по размеру от микроскопических (менее 1 мм) до более крупных видов, достигающих нескольких миллиметров в диаметре. Подпись к фото: «От крошечных до внушительных: амебы в разных масштабах!»

-

Питание и экосистема: Амебы являются важными компонентами экосистемы, так как они помогают разлагать органические вещества и служат пищей для других микроорганизмов. Подпись к фото: «Микроскопические экологи: амебы в роли разрушителей и пищевых ресурсов!»

Эти факты помогут подчеркнуть уникальность и важность амеб в природе.

В какой среде обитает амеба протей

Этот одноклеточный организм предпочитает жить как в пресных, так и в соленых водах. Особенно ему подходят условия заболачивания, так как процесс разложения создает обилие бактерий, которыми питаются эти простейшие. Однако дизентерийная форма амебы комфортно существует в просвете человеческого кишечника. На первый взгляд, может показаться, что это паразит, но такое мнение является ошибочным. Находясь в кишечнике, она питается различными бактериями и не причиняет вреда своему хозяину. Однако, если кишечник поврежден, амеба может проникнуть в кровеносные сосуды и начать поглощать эритроциты, что приводит к образованию язв на стенках. Заражение дизентерийной амебой возможно при употреблении сырой воды, а также грязных овощей и фруктов.

Амеба протей, обитающая в загрязненных водоемах, никому не наносит вреда. Эта среда является для нее наиболее подходящей, так как в ней простейшее играет важную роль в пищевой цепи.

Особенности строения

Амеба протей является представителем класса, а точнее подцарства Одноклеточных. Ее размер едва достигает 0,05 мм. Невооруженным глазом ее можно увидеть в виде едва заметного желеобразного комочка. А вот все основные органеллы клетки будут заметны только под световым микроскопом на большом увеличении.

Поверхностный аппарат клетки амебы протей представлен клеточной мембраной, которая обладает прекрасной эластичностью. Внутри находится полужидкое содержимое — цитоплазма. Она все время передвигается, обусловливая образование ложноножек. Амеба — эукариотическое животное. Это означает, что ее генетический материал заключен в ядре.

Движение простейших

Как же передвигается амеба протей? Этот процесс осуществляется с помощью временных выростов цитоплазмы. Амеба перемещается, создавая выпячивание, после чего цитоплазма постепенно перемещается внутрь клетки. Ложноножки втягиваются и формируются в новом месте. Именно поэтому амеба протей не обладает фиксированной формой тела.

Питание

Амёба протей питается путём фагоцитоза, поглощая бактерий, одноклеточные водоросли и мелких простейших. Образование псевдоподий лежит в основе захвата пищи. На поверхности тела амёбы возникает контакт между плазмалеммой и пищевой частицей, в этом участке образуется «пищевая чашечка». Её стенки смыкаются, в эту область (с помощью лизосом) начинают поступать пищеварительные ферменты. Таким образом формируется пищеварительная вакуоль. Далее она переходит в центральную часть клетки, где подхватывается токами цитоплазмы. Вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности клетки и сливается с мембраной, таким образом выбрасывая наружу содержимое. Кроме фагоцитоза, амёбе свойствен пиноцитоз — заглатывание жидкости. При этом образуются на поверхности клетки впячивания в форме трубочки, по которой поступает внутрь цитоплазмы капелька жидкости. Образующая вакуоль с жидкостью отшнуровывается от трубочки. После всасывания жидкости вакуоль исчезает. Осморегуляция заключается в том, что в клетке периодически образуется пульсирующая сократительная вакуоль — вакуоль, содержащая излишнюю воду и выводящая её наружу [1] .

Дыхание

Амеба протей, как и все одноклеточные существа, не обладает специализированными органеллами для дыхательных процессов. Она использует кислород, который растворен в воде или других жидкостях, особенно если речь идет о амебах, живущих внутри других организмов. Газообмен осуществляется через поверхность амебы. Клеточная мембрана позволяет свободно проходить кислороду и углекислому газу.

Размножение

Только агамное, бинарное деление. Перед делением амёба перестает ползать, у неё исчезают диктиосомы аппарата Гольджи и сократительная вакуоль. В начале делится ядро, потом происходит цитокинез. Половой процесс не описан.

Регуляция давления

Большинство амеб обитают в водной среде, где растворено определенное количество солей. В цитоплазме этих простейших веществ значительно меньше. В результате вода стремится перемещаться из области с высокой концентрацией солей в область с низкой, что соответствует законам физики. На первый взгляд, это могло бы привести к разрыву тела амебы из-за избытка влаги. Однако этого не происходит благодаря работе специализированных сократительных вакуолей, которые удаляют из организма лишнюю воду, содержащую растворенные соли. Таким образом, они способствуют поддержанию гомеостаза — стабильности внутренней среды организма.

Что такое циста

Амеба протей, как и другие простейшие, особым образом приспособилась к переживанию неблагоприятных условий. Ее клетка перестает питаться, интенсивность всех процессов жизнедеятельности уменьшается, обмен веществ приостанавливается. Амеба перестает делиться. Она покрывается плотной оболочкой и в таком виде переносит неблагоприятный период любой продолжительности. Это периодически происходит каждую осень, а с наступлением тепла одноклеточный организм начинает интенсивно дышать, питаться и размножаться. То же самое может происходить и в теплое время года с наступлением засухи. Образование цист имеет еще одно значение. Оно заключается в том, что в таком состоянии амеб переносит ветер на значительные расстояния, расселяя данный биологический вид.

Раздражимость

Безусловно, о наличии нервной системы у этих простейших одноклеточных говорить не приходится, так как их организм состоит всего из одной клетки. Тем не менее, это свойство всех живых существ у амебы протей проявляется в виде таксисов. Данный термин обозначает реакцию на различные раздражители. Таксисы могут быть положительными: например, амеба активно движется к источникам пищи. Это явление можно сопоставить с рефлексами у животных. В качестве примеров отрицательных таксисов можно привести движение амебы протей от яркого света, из зон с повышенной соленостью или в ответ на механические раздражители. Эта способность в первую очередь выполняет защитную функцию.

Таким образом, амеба протей является характерным представителем подцарства Простейшие или Одноклеточные. Эта группа организмов считается наиболее примитивной. Их тело состоит из одной клетки, которая, тем не менее, способна выполнять все функции полноценного организма: дышать, питаться, размножаться, двигаться и реагировать на внешние раздражители и неблагоприятные условия. Амеба протей обитает как в пресных, так и в соленых водоемах, но также может находиться внутри других организмов. В природе она играет важную роль в круговороте веществ и является ключевым элементом в пищевой цепи, выступая основой планктона многих водоемов.

Амёба обыкновенная (лат. Amoeba proteus), или амёба протей (корненожка) — это относительно крупный (0,2—0,5 мм) амебоидный организм, относящийся к классу [Lobosea]. Она имеет полиподиальную форму, которая характеризуется наличием множества (до 10 и более) псевдоподий — лобоподий, представляющих собой цилиндрические выросты с внутренними токами цитоплазмы.

Содержание

Строение амёбы

Покров амёбы A. proteus состоит исключительно из цитоплазматической мембраны. Из-за отсутствия жестких оболочек клетка обладает изменчивой формой и формирует цитоплазматические выросты, известные как псевдоподии. Цитоплазма делится на более светлую гелеобразную внешнюю часть, называемую гиалоплазмой (эктоплазмой), и более темную золеобразную гранулоплазму (эндоплазму), получившую свое название благодаря высокому содержанию различных включений и органелл. Среди клеточных структур можно выделить одно ядро, одну сократительную вакуоль и множество пищеварительных вакуолей, а также гранулы запасных веществ, включая полисахариды, липидные капли и кристаллы.

У этого вида наблюдается довольно сложный цитоскелет. Гиалоплазма пронизана сетью актиновых и миозиновых микрофиламентов, образующих кортикальный слой, который связан с клеточной мембраной и окружает все содержимое клетки (протопласт). Расположение филаментов в клетке варьируется. У движущейся амёбы на переднем («гиалиновом колпачке») и заднем (уроиде) концах актин образует тонкий слой, тогда как в средней части клетки концентрация актиновых филаментов возрастает. Миозин на переднем конце клетки также формирует тонкий слой, который увеличивается к середине, а на заднем конце, в отличие от актина, достигает максимальной толщины. Кроме того, их ориентация в пространстве также различается. В передней трети тела движущейся амёбы актиновые филаменты располагаются продольно и соединяются специальными мостиками как с клеточной мембраной, так и между собой. В задней части актин формирует трехмерную сеть, в которой находятся толстые миозиновые филаменты.

Движение и реакция на раздражение

Тело Амёбы протей образует выступы — ложноножки. Выпуская ложноножки в определённом направлении, амёба протей передвигается со скоростью около 0,2 мм в минуту. Амёба распознаёт разные микроскопические организмы, служащие ей пищей. Она уползает от яркого света, механического раздражения и повышенных концентраций растворённых в воде веществ (например, от кристаллика поваренной соли).

Основная современная теория амёбоидного движения — теория «генерализованного кортикального сокращения» (Гребецки, 1982). В ней постулируется, что трёхмерное сокращение акто-миозинового комплекса, составляющего кортикальный слой клетки, приводит к сжатию эндоплазмы, в результате чего она направляется к переднему концу клетки, где кортекс наиболее тонкий. Туда же приносятся молекулы глобулярного актина (G-актина), который образуется на заднем конце в результате деполимеризации фибриллярного актина (F-актина), входящего в состав кортекса. В результате этого сокращения в эндоплазме создается повышенное давление, которое продавливает цитоплазму сквозь слой микрофиламентов на её переднем конце как сквозь сито. В результате этого мембрана переднего конца клетки отслаивается от кортекса и выпячивается наружу. Также сквозь филаментозное «сито» проходят и молекулы G-актина (в отличие от крупных включений цитоплазмы), которые затем попадают в пространство между цитоскелетом и мембраной в растущую лобоподию. На внутренней поверхности мембраны расположены специальные центры, полимеризующие G-актин обратно в F-актин, который становится основой для формирования нового цитоскелета. Вновь образованный слой филаментов начинает сокращаться, оказывая на цитоплазму давление, в связи с чем её ток направляется назад, — таким образом прекращается рост лобоподии. В это же время происходит деполимеризация отслоившегося ранее слоя кортекса.

Помимо этой теории, стоит упомянуть и несколько гипотез, предшествовавших ей.

- Гипотеза «потока под давлением» Маста. Предполагалось, что сокращение цитоскелета на заднем конце создается избыточное давление, вызывающее движение эндоплазмы в передний конец клетки, где она расплывается по сторонам, достигая гиалиновой шапочки. В кортикальной зоне происходит переход эндоплазмы в эктоплазму (так называемый золь-гель переход). Из-за того, что эти процессы проходят быстро, создается ощущение непрерывного тока цитоплазмы, в результате которого образуется лобоподия.

- Гипотеза Аллена. Похожа на предыдущую, разве что Аллен считал, что сокращения эндоплазмы происходят не на заднем конце, а на переднем. И там сразу же происходит переход из золя в гель, в результате которого новая порция золеобразной эндоплазмы как бы «подтягивается» к переднему концу, вызывая рост лобоподии. В зоне уроида же происходит обратный переход из геля в золь.

- Гипотеза Серавина. Предположил, что у всех амёбоидных клеток может присутствовать одинаковый набор различных механизмов движения, а различия в движении разных видов формируются в результате разной степени участия того или иного механизма в двигательной активности. Таким образом, согласно Серавину, механизмы, описанные Алленом и Мастом могут иметь место одновременно.

Среда обитания

Амёба обитает на дне пресных водоёмов с неподвижной водой, особенно в гниющих прудах и болотах, где присутствует большое количество бактерий. Существуют как локомоторные, так и флотирующие формы этого организма. В условиях, неблагоприятных для амёбы — таких как понижение температуры осенью или пересыхание водоёма — она принимает округлую форму, прекращает поглощение пищи и образует плотную оболочку, называемую цистой. Когда условия становятся более благоприятными, амёба выходит из цисты и возвращается к своему привычному образу жизни.

Виды амеб и их отличия

1. Амеба дизентерийная (Entamoeba histolytica)

Амеба дизентерийная является одним из наиболее известных видов амеб, вызывающих заболевания у человека. Она обитает в кишечнике и может вызывать амебную дизентерию, которая проявляется диареей с примесью крови и слизи. Эта амеба имеет характерные цисты, которые могут сохраняться в окружающей среде и передаваться через загрязненную воду или пищу. Под микроскопом можно увидеть ее крупные ядра и цитоплазму, что помогает в диагностике.

2. Амеба кишечная (Entamoeba coli)

Амеба кишечная считается менее патогенной по сравнению с дизентерийной. Она обитает в толстом кишечнике человека и обычно не вызывает серьезных заболеваний. Однако в некоторых случаях может стать причиной диспепсических расстройств. Цисты Entamoeba coli имеют более крупные размеры и отличаются от цист дизентерийной амебы по количеству ядер и их структуре.

3. Амеба свободноживущая (Naegleria fowleri)

Наеглерия фаулер — это свободноживущая амеба, которая обитает в пресной воде и может вызывать серьезные заболевания, такие как амебный менингит. Этот вид амебы проникает в организм через носовые проходы, что делает ее особенно опасной для людей, которые занимаются водными видами спорта. Под микроскопом Naegleria fowleri можно увидеть ее характерные формы, которые отличаются от других видов амеб.

4. Амеба акантамеба (Acanthamoeba)

Акантамеба — это еще один свободноживущий вид, который может вызывать инфекции глаз и центральной нервной системы. Она обитает в почве и воде, и может быть опасной для людей с ослабленным иммунитетом. Цисты акантамебы имеют характерные шипы, которые помогают им выживать в неблагоприятных условиях. Под микроскопом акантамеба выглядит как крупная клетка с выраженными выростами.

5. Амеба лобозная (Amoeba proteus)

Амоеба лобозная — это один из самых крупных видов амеб, который часто используется в образовательных целях. Она обитает в пресной воде и отличается своей подвижностью благодаря псевдоподиям. Амоеба лобозная не является патогенной для человека, но ее изучение помогает лучше понять биологию амеб и их поведение. Под микроскопом можно наблюдать ее сложную структуру и активные движения.

Заключение

Разнообразие видов амеб и их отличия играют важную роль в экосистемах и медицине. Понимание этих различий помогает в диагностике заболеваний и разработке методов их профилактики. Каждый вид амеб имеет свои уникальные характеристики, которые делают их интересными для изучения как в научных, так и в практических целях.

Вопрос-ответ

Опасны ли амебы для человека?

Амёба также была обнаружена в водопроводной воде. Если вода, содержащая амёбу, попадает в нос и мозг, это может вызвать инфекцию, называемую первичным амёбным менингоэнцефалитом (ПАМ). Как правило, в Соединённых Штатах ПАМ заболевают менее 10 человек в год. Практически все заболевшие ПАМ умирают от неё.

Как выглядит одноклеточная амеба?

Она похожа на плотный комочек с небольшими выростами (ложноножками). Ложноножки помогают ей в движении и поиске пищи, поэтому амеба постоянно выпячивает их то в одну, то в другую сторону. Кроме ложноножек, под микроскопом можно увидеть ядро и сократительную вакуоль.

Что такое амеба и как она выглядит?

Амёба — одноклеточное существо, настолько маленькое, что рассмотреть его можно только под микроскопом. Основные виды амёб живут в пресноводных реках и прудах. Но есть виды, которые обитают на дне соленых водоемов, во влажной земле и пище. У амёб неправильная, всё время меняющаяся форма.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные характеристики амебы, такие как форма, размер и среда обитания, чтобы лучше понять, что именно вы видите на фотографиях. Это поможет вам не только запомнить информацию, но и повысит интерес к теме.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на подписи к фотографиям. Они могут содержать важные факты и детали о каждом изображении, которые помогут вам глубже понять биологию амеб и их роль в экосистеме.

СОВЕТ №3

Попробуйте самостоятельно найти и сравнить фотографии амеб из разных источников. Это позволит вам увидеть разнообразие форм и видов, а также улучшит ваши навыки в поиске информации.

СОВЕТ №4

Если у вас есть возможность, проведите эксперимент с микроскопом, чтобы увидеть амеб в действии. Это практическое занятие сделает изучение темы более увлекательным и запоминающимся.